2025.02.22

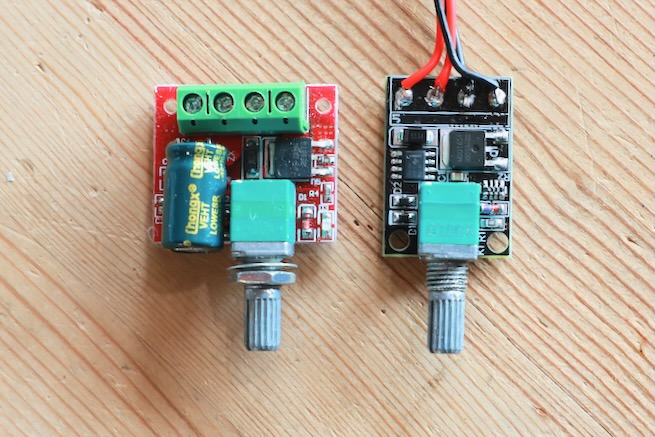

今年になってアマゾンで小型のPWM回路を見つけた。  左が今までお気に入りで使ってきたPWM回路。右が新型。基板サイズで2/3ぐらい。電解コンデンサが無いので体積では半分ぐらいのサイズ感。そして驚くことに従来のが最大5Aなのに対して新型は10Aまで対応してる。小さく構成できるのでこれを使ってグリップヒーターを再構築する。

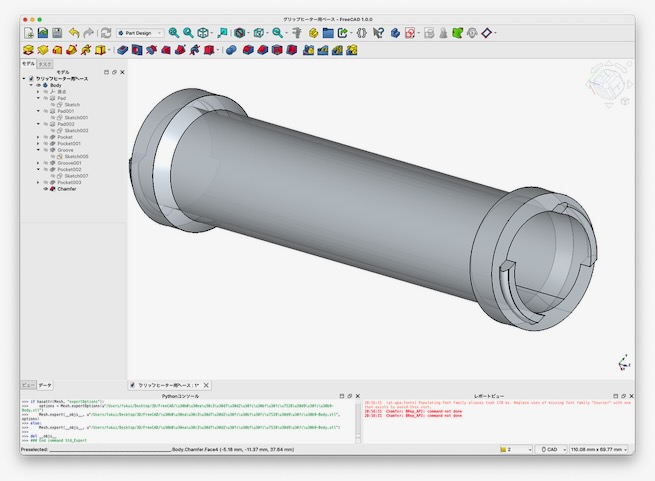

2021年からグリップヒーターを試行錯誤してきた。 2021/12 … グリップヒーターを試してみる 2022/01 … グリップヒーターを改良 2022/01 … 車体電源でヒーター使うための調査と実験 2022/01 … 車体の元電源から12Vを作る 2022/01 … グリップヒーターを12V無段階制御に改良 2022/02 … グリップヒーターのゴムシート改良 2022/12 … グリップヒーターと充電用USBを追加 2022/12 … グリップヒーターを再構築 今までは力技の手作業で作っていたので大変だったけど、3Dプリンターでプラスチック造形ができるようになったので今回から作り方を大きく変えた。グリップ部のベースやコントローラー回路のケースをモデリングして3Dプリンター出力する。手作業を減らして複数個作る時の労力低減と再現性アップを狙う。  今まで一番大変だったグリップ部分の加工。使い古したグリップのゴム部分をカッターで地道に削ってベースを作る作業がメッチャ大変だった。その地獄の作業とはもうサヨナラ。グリップの芯部分のそっくりさんをモデリングして3Dプリンターで出力して作る。  出力した結果。材質はABS樹脂。簡単そうに見えてABS樹脂で安定的に出力できるようになるまでに時間かかった。モデリングも含めて奥が深い、、、  両側の固定用金属リングは元のを使う。夏場には元のゴムグリップに交換して使える。グリップの芯部分を3Dプリンターで作り出せるので使い古しのグリップを用意する必要もなくなった。が、この使ってるグリップは追加購入しようとしたら廃盤、、、いきなり再現性の出鼻をくじかれた。うちに使用中も含めて3個あるから当面は困らないけど次は違うのをベースにせねば。  ヒーター部分の作り方も大公開。流用するのはアマゾンで売ってる12Vの後付けグリップヒーター。オートバイのグリップに上から巻きつけるタイプの製品で、これのヒーターシート部分と配線を流用&加工して作る。

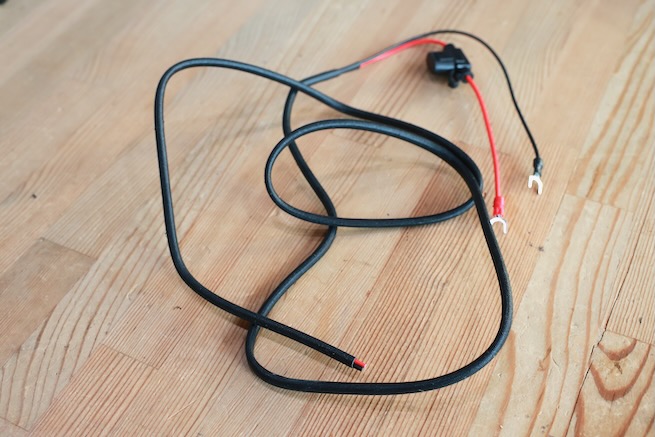

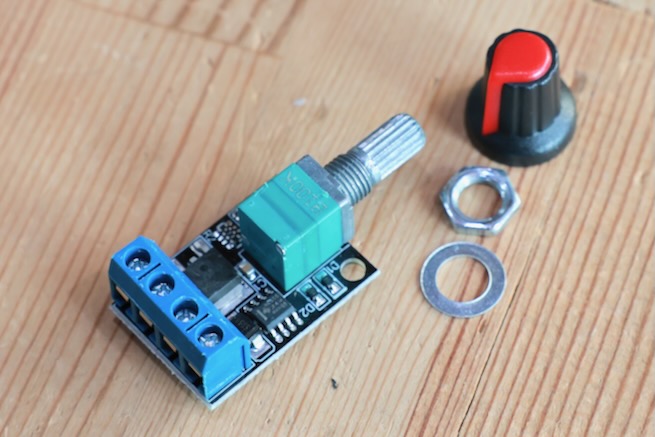

わざわざオートバイ用の12Vタイプを使うには理由がある。USBの5Vタイプでは極寒時に出力が足りないのである。5V 2Aで駆動しても10W。経験上、5℃以下の極寒環境では15〜20Wぐらい欲しい。2倍ってなると電圧上げてW数を稼がないと無理がある。そんなわけで12Vタイプを使うのが現実的という判断。 今までは12V電源を用意するのは敷居高かったけど今ではPD対応モバイルバッテリーもある。トリガーケーブルを使うことで12Vを引っ張り出せる。Eバイクじゃなくても駆動電源を用意するのは簡単。よい時代になった。 まーでも1日スパンで使うにはEバイクの元電源からDC-DCで12V作って使うのが理想なのは変わりない。気軽さという意味でも車体の電源入れればいつでもグリップヒーター使える方が快適。ライト電源を本体から供給するのと同じ理屈。  ヒーターシートはグリップ上に巻きつける前提なのでそのままでは大きすぎてダボダボ。無理に巻いても段差ができるのでよろしくない。芯に丁度になるように両端を切って短く詰める加工をする。  大胆にジョキジョキと。シートの中には電熱のパターンや配線がある。それを切ってしまうとアウトなので加工は慎重に。裁縫してる部分には何もないので、まずはその辺から切ってのける。切ると接着を剥がして中に挟まってる電熱パターンの端を確認できるので、そのギリギリを狙ってさらにカット。  同じ容量で反対側もカット。配線が出てる部分は内部に配線が少し入り込んでいるのでそこを避けてカットする。  グリップの芯に巻きつけた時にほぼピッタリになるように確認しながら微調整。  グリップの芯に両面テープを貼る。厚さ0.15mmの薄いゴム系の強力タイプを使う。  グリップをハンドルに装着した時に配線位置が内側の下になるように位置を決めてからヒーターシートを巻き付けて貼り付ける。  よく押さえて両面テープとしっかり貼りついたらヒーターのベースは完成。  カバーになるゴム部分はチューブを使う。ちょうどいい太さを探すのが厄介だけど人力MTBに頃に使ってたシュワルベの26インチ用のチューブが程よいサイズだったので流用。  以前はそのまま被せてたけどチューブの裏側の方が繋ぎ目がなくて見た目が綺麗なので裏返してからヒーターグリップに被せる。端を瞬間接着剤で固定。反対側に少し引っ張ってシワを取りつつ反対側も接着。  グリップ部分の完成!  ここまでがグリップのヒーター部分の作り方。3Dプリンターがなくてもグリップのゴムを地道に削れば同じモノは作れます(作業は大変だけど、、、)  引き続きコントローラー部分の制作。グリップヒーターキットのコントローラー部分はいらないので切って捨てる。  ヒーターへ接続する側の配線は長さを調整してそのまま使う。  12V電源への接続配線はお好みで流用。こんな感じなので新しい線を買う必要はなし。流用で事足りる。  今回の主役の新型PWM回路。デカイ接続端子はジャマなので取り外して直接配線を半田付けして使う。商品写真では青色のツマミだったけど赤色のが送られてきた。そういや今まで使ってたPWMコントローラーも最初は青色のツマミが多かったのに今は赤色のが多いな。赤が余ってるのだろうか?

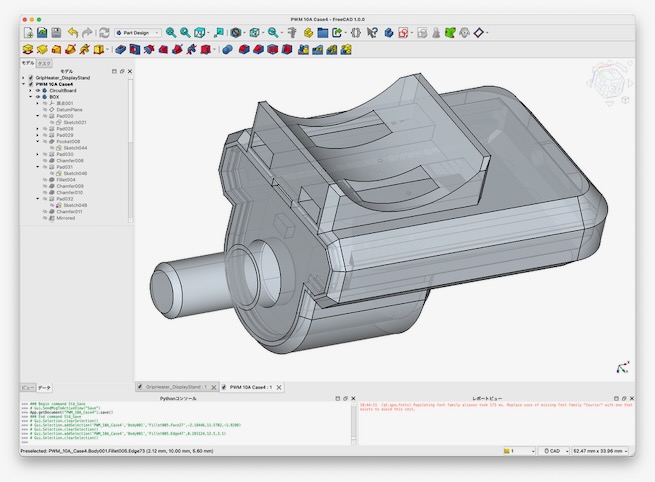

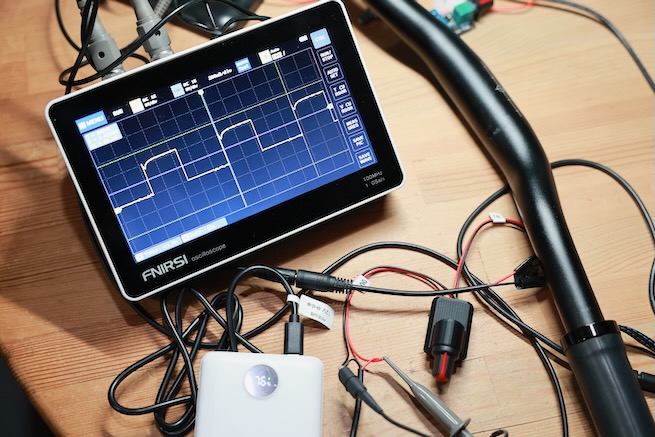

今まではケースが作れないからPWM回路をグルーガンでベタベタに覆ってケース代わりにするという荒技をやっていた。そういう再現性の低い力技のDIYからは脱却。今回はキッチリとケースを設計&モデリング。画面上で出来ても出力すると失敗→図面修正→また出力のループをぐるぐる回る。甘くない、、、  膨大な時間を費やして最小サイズのPWMコントローラーケース完成。ここまでくると2個目は簡単。再現性のある同じモノを何個でも作れる。そこが力技の手作業との大きな違い。何個もいるのか?って話になるがうちはTRS2とPS1に加えてPSA1にも付けたいしCF1にも欲しい。Q2やH3とかも言い出すと最大6個コースになるので同じモノを複数簡単に作れる恩恵は絶大。 ケースに防水性は無いので防水対策は基板側にコーキング材を塗ってからケースに入れる。ハンドル装着時は基板が上になる位置関係なので多少水が入っても基板側への影響はほとんどないという想定。ま、もし壊れたら交換すればいいだけ。安いモノなので予備があればどーということはない。  最初、PWM回路の出力を直接オシロで確認したら波形メチャメチャで周波数も24Hzぐらいと異様に遅くて壊れてるのかと焦った。どーやらこの回路は無負荷では正しく波形が出ないようだ。負荷を接続したら途端にピシッとした波形になった。周波数1KHzでデューティ比可変もキッチリと動く。1.5Aぐらいの駆動では特に発熱もなし。優秀である。 電源は実験も兼ねてモバイルバッテリーを使ってみた。PD対応のモバイルバッテリーからトリガーケーブルで12Vを引っ張り出す。モバイルバッテリーの仕様が12V 1.5A以上に対応してたらほぼOK(トリガーケーブルとの相性問題もあるので最終的には試すしかないけど)。

トリガーケーブルをちょん切って自前でギボシ端子とか付けるのがお勧めだけど、このプラグのまま使いたい場合は、

これのメス側を使えばトリガーケーブルを加工することなく線を取り出せる。まー、どのみちその先でなんらかの配線接続加工は必要だけど。テスト段階に動作確認のために接続するときは便利。  そんなこんなでグリップは熱々になった。絞ってほんのり温かい程度の出力も問題なし。小型のモバイルバッテリーの場合は出力がギリギリなのでPWMのボリュームは半分程度までが安全範囲。出力を上げすぎるとモバイルバッテリーがヒートしてダウンすることがあった。全開で使うには出力の大きいモバイルバッテリーかEバイクなら元電源からDC-DC経由で12Vを取るのが理想。 ただ、実際のところ寒い時の最初のヒートアップには高出力を使いたくなるけど、一旦グリップ(というか上のゴムチューブ)が温まってからはボリューム1/3まででだいたい足りる。極寒時で半分ぐらい。熱いほどの状態で握り続けると低温やけどする可能性があるので常用時はほんのり温かく感じる程度に調整して使う。以外と出力は小さくて大丈夫。 その微妙な調整がボリュームで自在にできるのがこのPWMコントローラーを使う最大のメリット。ゆるく走って冷え気味の時も高負荷で走って体が温まってる時も微調整することで手は熱すぎることなく程よく快適で凍えずに、って状態を保てる。  PWMコントローラーのハンドルへの装着はタイラップ固定。まーこんなもんか。実車への入れ替えは寒波が終わってからかな。モタモタしてるとグリップヒーターの季節が終わってしまうと思いがちだけど、実際のところ春過ぎまで使うので問題ない。 春の朝晩とか極寒じゃないけど指切りグローブだけでは手がジワジワと冷えるって時に、軽くヒーター入れて走る快適さを味わうと夏以外はグリップヒーター装備してた方がいいんじゃないかと思うぐらい。個人的にはグリップヒーターは必須! |